フルスタックエンジニアとは、Web開発において「フロントエンド」と「バックエンド」両方の業務を担うエンジニアのことを指します。

Web開発の工程を全て1人のエンジニアが行えることから、企業からも需要が高まっている職種です。

ただし、これからフルスタックエンジニアを目指す方の中には以下のような疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

「フルスタックエンジニアって具体的に何をするの?」

「システムエンジニアやフロントエンドエンジニアとは何が違うの?」

「フルスタックエンジニアの年収はどのくらい?」

「フルスタックエンジニアはやめとけ・いらないと言われる理由は?」

そこで今回の記事では、フルスタックエンジニアの仕事内容や他職種との違い、年収、将来性について詳しく解説します。

フルスタックエンジニアについての疑問が解消できる内容となっているため、ぜひ最後までご覧ください。

フロントエンドエンジニアとはユーザーが操作する部分を開発する職種!仕事内容・やりがい・他職種との違いも解説

フルスタックエンジニアとは

フルスタックエンジニアとは、Web開発において「フロントエンド」と「バックエンド」の両方の業務を兼任するエンジニアを指します。

-

Web開発において「フロントエンド」と「バックエンド」の両方の業務を兼任するエンジニアのこと

そもそも、ITエンジニアは要件定義やシステム設計をするシステムエンジニア、プログラムを作るプログラマー、ネットワークを設計・構築するネットワークエンジニア、インフラを構築するインフラエンジニアなど、役割によって職種が分かれていますが、フルスタックエンジニアはこれらの作業を全て一人で行います。

そのため、フルスタックエンジニアは別名「マルチエンジニア」や「万能エンジニア」と呼ばれることもあります。

要件定義、設計、インフラ構築、ネットワーク設計と構築、プログラム作成、テスト、納品、運用保守の全てを自分ひとりだけで出来るため、スキルレベルとしては最高レベルであると言って良いでしょう。

Webエンジニアとは?仕事内容・年収・SEとの違い・資格は?わかりやすく解説

フルスタックエンジニアとシステムエンジニア(SE)の違い

フルスタックエンジニアとシステムエンジニア(SE)には、業務範囲や役割に明確な違いがあります。

先述したようにフルスタックエンジニアは、システム開発においてフロントエンドとバックエンドの両方の開発を兼任するエンジニアです。

一方、システムエンジニアはクライアントの要件をもとにシステム全体を設計し、プロジェクト全体の管理をする役割が中心です。

つまり、フルスタックエンジニアは「実装力」と「技術の幅広さ」でプロジェクトに貢献するのに対し、SEは「システム設計力」と「マネジメント能力」でプロジェクトを牽引することが求められる点が大きな違いです。

| 職種 | 業務範囲・役割 |

|---|---|

| フルスタックエンジニア | システム開発においてフロントエンドとバックエンドの両方の開発を兼任するエンジニア |

| システムエンジニア(SE) | クライアントの要件をもとにシステム全体を設計し、プロジェクト全体の管理をするエンジニア |

フルスタックエンジニアの仕事内容

フルスタックエンジニアの主な仕事内容は、以下の通りです。

上記のようにフルスタックエンジニアはフロントエンドやバックエンド、アプリ開発に加えて、インフラの構築・保守も担当することが多く、幅広い知識が求められます。

それぞれの分野で専門スキルが必要とされるため、柔軟に対応できるフルスタックエンジニアは、プロジェクト全体のスムーズな進行に欠かせない存在です。

以下で仕事内容を詳しく解説します。

フロントエンド開発

フルスタックエンジニアの仕事内容1つ目は、「フロントエンド開発」です。

-

ユーザーが直接目にするWebページやアプリの見た目部分を設計・構築する工程

主に、HTMLやCSS、JavaScriptなどの言語を用いて構築していきます。

デザイナーが作成したデザインの意図を正確に反映しつつ、直感的で使いやすいユーザー体験を提供することが求められます。

バックエンド開発

フルスタックエンジニアの仕事内容2つ目は、「バックエンド開発」です。

-

ユーザーから見えない部分(システムの裏側でデータ処理や保存を行う部分)を構築する工程

バックエンド開発では、PHPやPython、Rubyなどのプログラミング言語を用いて、サーバーサイドのロジックを実装します。

ユーザーの入力に応じて情報を処理したり、データベースに保存したりする仕組みを設計し、システム全体の機能が安定して動作するように維持します。

アプリ開発

フルスタックエンジニアの仕事内容3つ目は、「アプリ開発」です。

フロントエンドやバックエンドのスキルを組み合わせ、ユーザーインターフェースとサーバーのやり取りを効率よく設計します。

レスポンシブデザインやモバイル対応を意識し、どのデバイスからでも快適に使用できるアプリを構築することが重要です。

なおアプリ開発には「スマホアプリ」と「Webアプリ」の2種類がありますが、両者では使用する言語が異なります。

スマホアプリはJava、Kotlin、Swiftで作ること多く、Webアプリは JavaScript、Python、PHPで作ることが多いです。

| 対象 | 使用言語 |

|---|---|

| スマホアプリ | ・Java ・Kotlin ・Swift |

| Webアプリ | ・JavaScript ・Python ・PHP |

インフラ構築・保守

フルスタックエンジニアの仕事内容4つ目は、「インフラ構築・保守」です。

-

システムが安定して稼働するための環境を整える工程

インフラ構築・保守は、インフラエンジニアやネットワークエンジニアが担当する専門性の高い領域です。

ハードウェアの知識が求められるため、ソフトウェア中心のエンジニアには高いハードルと感じられることもあります。

ただし、ハードウェアの詳細な回路知識まで求められるわけではなく、設定方法や基本的な扱い方を理解すれば実務に応用できる範囲です。実際、クラウド技術の進展により、インフラ構築が容易になり、専門エンジニアでなくても管理できるケースも増えています。

たとえば、自身のPC設定ができる方であれば、サーバーの初期設定も似た手順で行えます。

とは言え、ネットワークの監視業務は高度な専門知識が求められるため、場合によっては専任のネットワークエンジニアが必要です。

フルスタックエンジニアとしては、最低限のトラブル対応力を身につけておくことで、信頼性の高いスキルセットを構築できるでしょう。

「フルスタックエンジニアはいらない・やめとけ」と言われる理由

「フルスタックエンジニアはいらない・やめとけ」と言われる主な理由は、以下の2つです。

以下で詳しく解説します。

器用貧乏だと思われているから

フルスタックエンジニアはフロントエンドからバックエンド、インフラに至るまで幅広いスキルを持つエンジニアです。

ただし、幅広いスキルを持つことがかえって「器用貧乏」と見られることがあります。

その理由は、特定の分野に特化したエンジニアに比べると、各分野での深い知識や経験が劣ると考えられることがあるからです。

そのため、フルスタックエンジニアが必要とされない場面が生まれ、「やめとけ」と言われる理由につながるのです。

強みが分かりにくいから

フルスタックエンジニアは幅広いスキルを持つ一方で、明確な強みを示しにくいというデメリットもあります。

たとえば、フロントエンドエンジニアであればユーザー体験に特化し、バックエンドエンジニアであればデータ処理やシステム構築の専門性を打ち出せます。

一方でフルスタックエンジニアは、フロントエンドとバックエンドの両方に関わるため、専門的なスキルが薄れてしまう印象を与えることがあるのです。

そのため、自身の強みを適切にアピールすることが重要になります。

フルスタックエンジニアが必要とされる理由

上記では、フルスタックエンジニアは「やめとけ」「いらない」と言われる理由を紹介しましたが、実際はWebサービスやアプリ開発の複数の工程を一貫して担当できるため、多くの企業から重宝されています。

特に近年ではクラウドサービスの導入や、システム構築の難易度低下により、フルスタックエンジニアの活躍の場が広がっています。

以下で詳しく解説します。

クラウドサービスの導入が加速しているから

クラウドサービスの普及により、企業は低コストで効率的なシステム開発を実現しやすくなっています。

クラウド環境では、多くのインフラ機能があらかじめ整備されているため、少人数のチームでも短期間で開発を進められるようになりました。

これに伴い、フルスタックエンジニアのように幅広いスキルを持つ人材が、限られた人数でのプロジェクトを支える存在として重宝されています。

企業側も、少人数体制によって人件費やマネジメントコストを抑えられるため、フルスタックエンジニアの需要が高まっています。

システム構築の難易度の低下しているから

クラウドサービスの導入は、システム構築の難易度を下げる要因にもなっています。

クラウド上には既製の機能が多数用意されており、1から開発する必要がなくなったからです。

たとえば、日付の妥当性チェックのような細かい処理も、クラウドサービス内の機能を活用するだけで済みます。

「既製品を扱うスキル」が求められる時代となり、フルスタックエンジニアが少人数でもシステム全体をカバーしやすくなったのです。

そのため、クラウドサービスの恩恵を活用できるフルスタックエンジニアの需要が、今後さらに増えると考えられます。

フルスタックエンジニアの年収【会社員・フリーランス別】

フルスタックエンジニア以外にも言えることですが、年収は会社員かフリーランスかで大きく異なります。

以下では、会社員・フリーランス別のフルスタックエンジニアの年収を紹介します。

会社員のフルスタックエンジニアの年収

会社員のフルスタックエンジニアの年収は、約600万円〜700万円です。

フルスタックエンジニアは、フロントエンドエンジニアやバックエンドエンジニアと比較して業務領域が広いため、比較的年収が高く設定されています。

また、フロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニアを1人ずつ採用するのに比べて、フルスタックエンジニア1人を採用すれば1人分の給与が削減可能です。

そのため、年収が高く設定されていることが多いと考えられます。

なお国税庁の「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、日本における給与所得者全体の平均年収は458万円となっているため、フルスタックエンジニアの年収は日本の平均年収と比較してもかなり高めです。

| 対象 | 平均年収 |

|---|---|

| フルスタックエンジニア(正社員) | 約600万円〜700万円 |

| 給与所得者(日本) | 458万円 |

求人ボックス「Webエンジニアの仕事の年収・時給・給料(求人統計データ)」

国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査」

フリーランスのフルスタックエンジニアの年収

フリーランスのフルスタックエンジニアの年収は、700〜1000万円ほどです。

月額単価に換算すると、約60〜80万円ほどになります。

| 年収 | 700〜1000万円 |

| 月額単価 | 約60〜80万円 |

実際に当サイトが運営する「フォスターフリーランス」で掲載中のフルスタックエンジニア案件も約60〜80万円ほどの案件が多いです。

フリーランスは、「仕事量」「案件」が自由に決められるため、努力次第で年収を大幅に上げられます。

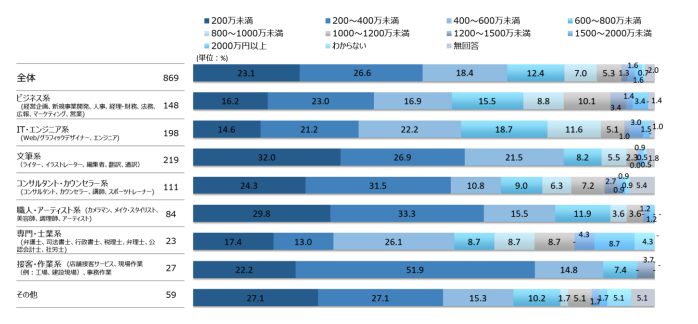

なおフリーランス協会「フリーランス白書2019」によると、フリーランスのIT・エンジニア職における年収として最も多かったのは400〜600万円でした。(以下画像参照)

出典元:フリーランス協会「フリーランス白書2019」

安定的に案件を受注することが前提ですが、フリーランスのフルスタックエンジニアの年収も他のフリーランスのIT・エンジニア職よりも高めと言えます。

ITエンジニアの平均年収はいくら?年齢・職種別の違いや年収アップするためのポイントを解説

フルスタックエンジニアに必要なスキル

先述したように、フルスタックエンジニアはさまざまなスキルが求められる職種です。

特に以下は必須です。

以下で詳しく解説します。

プログラミングスキル

フルスタックエンジニアは、フロントエンド・バックエンド・インフラといった部分のシステム開発と保守を担当しますので、プログラミングのスキルが必要です。

先述しましたように、これらの担当部における使用言語は異なりますので複数のプログラム言語を習得しておく必要があります。

OS・ミドルウェアに関するスキル

フロントエンド、アプリが動作する環境はWindows、macOS、Linuxといったところが主要なOSです。

- Windows

- macOS

- Linux

従って、これらのOS上での開発スキルが必要です。

また、データベース操作のためのミドルウェアを使いこなすスキルがバックエンドでは必要となります。

クラウドサービスに関するスキル

フルスタックエンジニアという職種が出てきたのはクラウドサービスというシステムの土台を提供してくれるサービスの普及がきっかけです。

ですので、フルスタックエンジニアにとってクラウドサービスの知識は必須となります。そして、どこまでクラウドサービスを使いこなせるかがフルスタックエンジニアのスキル指標になるといっても過言ではないでしょう。

クラウドサービスはSaaS・PaaS・IaaSに分けられますがサービス、実行環境、インフラは、それぞれで異なります。

そして、システムの内容によって、どれを使うべきかが決まります。ですので、フルスタックエンジニアは、これらのクラウドサービスの違い、特徴、適応内容、適応環境を知っていなければなりません。

そして「どのクラウドサービスでも使いこなせるスキル」が求められます。

その時に最も適切なクラウドサービスを選択できる能力がフルスタックエンジニアには必要なのです。

フルスタックエンジニアになるためのロードマップ

以下では、フルスタックエンジニアになるにはためのロードマップを紹介します。

エンジニアとして基本的な経験を積む

まず、プログラマーとして一人前になりましょう。コーディングや単体テストなどを行いプログラミングスキルを身に付けるのです。

フルスタックエンジニアはプログラムを作ることが多いので、まず、これができるようになれなければいけません。

この作業を通じてデータベースの操作知識やネットワークの基礎知識も身に付けられるでしょう。

システム開発で下流工程を担当するプログラマーの経験は、フルスタックエンジニアには絶対に必要なスキルです。

クラウドサービスやOSに関するスキルを身に付ける

AmazonのAWSやMicrosoftのAzure、GoogleのGCPなどのクラウドサービスの知識を学びましょう。

- AWS

- Azure

- GCPなど

現在ではプログラマーの段階で、これらの知識が要求されることも珍しくありませんが、一部分だけでなく全体像を把握するように努めて下さい。部分的な理解では不十分です。全体像を理解するためには、きちんとした講習を受ける必要性があることを認識して下さい。

クラウドサービスのスキルは、フルスタックエンジニアにとって最も重要な知識です。これは経験だけで済ますのではなく、各クラウドサービスで行っているレベル認定試験の上位レベルを目指す勉強をし合格を得るレベルまで頑張る必要があります。

またOSにおいてはLinuxの知識がカギとなります。

しかしフルスタックエンジニアにとってLinuxの知識は予想以上に重要です。なぜならサーバー用のOSはLinuxの方がWindowsより圧倒的に多数派であり実績もあるからです。

インフラエンジニアにとってLinuxは必修科目です。ですのでインフラも扱うフルスタックエンジニアも同様であることを覚えて置いて下さい。

上流工程の経験を積む

フルスタックエンジニアは1人で全てができなければなりませんので、当然、顧客、ユーザーとの協議の場である要件定義も出来なければなりません。

そして上流工程の成果物である要件定義書、基本設計書、論理DB設計書などが作成できるスキルも必要です。

- 要件定義書

- 基本設計書

- 論理DB設計書

そして、それらを正しく作るには論理的思考能力とコミュニケーション能力が非常に重要となります。

上流工程を担当できるシステムエンジニアは決して多くはなく、長年やっていれば「いつかはやらせてもらえる」ような性質のものでもありません。

顧客、ユーザーと同等レベルの業務知識が無ければ出来ない作業であり、論理的思考能力とコミュニケーション能力が十分でないと不可能な作業だからです。この工程は本で勉強する知識より、あなたの「人間力」が試される工程なのです。

この工程をこなせるかどうか、がフルスタックエンジニアになれるかどうかの分かれ目であると言って良いでしょう。

フルスタックエンジニアを目指す人におすすめの資格

フルスタックエンジニアを目指す人におすすめの資格は、以下の3つです。

以下で詳しく解説します。

ITストラテジスト試験

ITストラテジスト試験は、情報処理推進機構が主催する国家資格です。

企業のIT戦略を策定・推進できるスキルが問われます。

情報技術を活用した事業の最適化や高度化を計画し、ビジネス変革を推進する役割が求められるため、CIOやITコンサルタントを目指す人にもおすすめです。

合格率は15.4%と高難度ですが、キャリアアップを図りたいフルスタックエンジニアにとってはぜひ挑戦すべき資格と言えます。

システムアーキテクト試験(SA)

システムアーキテクト試験も情報処理推進機構主催の国家資格です。

ITストラテジストの策定した戦略を基に、実際のシステム構築に向けた要件定義や業務モデルの検討を主導できる人材を対象としています。

試験の合格率は15.3%と低めですが、フルスタックエンジニアがシステム全体の設計力を身につけたい場合、スキルを証明するうえで有用な資格といえるでしょう。

プロジェクトマネージャー試験(PM)

プロジェクトマネージャー試験は、プロジェクト全体の指揮を取るための能力を評価する国家資格です。

システム開発に関する技術的知識だけでなく、計画立案やチーム管理など、マネジメントスキルも求められます。

プロジェクトマネージャー試験(PM)の合格率も15.1%と難関ですが、プロジェクトの成功に責任を持てるエンジニアを目指すなら最初に取っておきたい資格です。

フルスタックエンジニアの将来性は高い理由

フルスタックエンジニアは、将来性の高い職種です。

主な理由は、以下の2つです。

以下で詳しく解説します。

IT人材が不足しているから

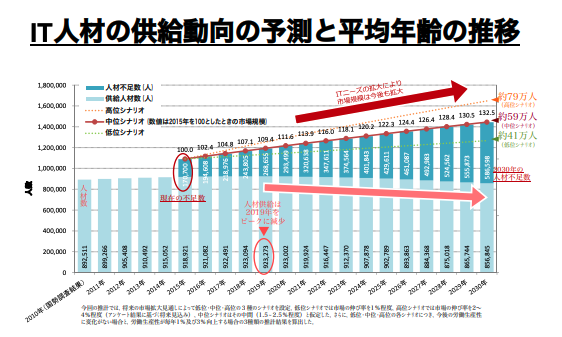

現在の日本では、IT人材が不足がしています。

実際に、経済産業省「IT人材育成の状況等について」によると、2030年までに約79万人ものIT人材が不足すると予想されています。(以下画像参照)

出典元:経済産業省「IT人材育成の状況等について」

IT人材が不足する中、フルスタックエンジニアは、フロントエンドからバックエンド、インフラまで一手に引き受けることができるため、貴重な存在です。

特に少人数でプロジェクトを進める体制が求められる企業において、フルスタックエンジニアの需要はますます増えていくと考えられます。

人件費が削減できるから

フルスタックエンジニアを採用することで、企業は複数のエンジニアを雇う必要がなくなり、人件費を大幅に削減できます。

たとえば、フルスタックエンジニアを1人雇う場合と、フロントエンジニア・バックエンドエジニアを1人ずつ雇う場合、フルスタックエンジニアを1人雇う方が人件費が削減できることは明確です。

経費削減を重視する中で、フルスタックエンジニアは費用対効果の高い人材として注目されています。

フルスタックエンジニアに関するよくある質問

ここからは、フルスタックエンジニアに関するよくある質問を紹介します。

フルスタックエンジニアのメリットは?

フルスタックエンジニアの大きなメリットは、フロントエンドからバックエンド、さらにはインフラまで幅広く対応できるスキルを持っている点です。

小規模なプロジェクトやリソースの限られた環境では、フルスタックエンジニアが1人いるだけで開発が円滑に進むため、チームや企業にとって非常に貴重な存在となります。

また、さまざまな技術に精通していることで、エンジニア自身のキャリアの幅も広がるという利点があります。

フルスタックエンジニアは器用貧乏なの?

フルスタックエンジニアは「器用貧乏」だと見られることもありますが、全ての人に当てはまるわけではありません。

幅広い知識を持つことは強みであり、チーム内で異なる分野を理解しつつ調整役を担うことができるからです。

もちろん、専門的な知識の深掘りが必要な場合には専門エンジニアの支援が求められることもありますが、全体の流れを把握できるフルスタックエンジニアの存在がプロジェクト全体の成功に貢献するケースも多くあります。

フルスタックとは?

「フルスタック」とは、システムやアプリケーションの開発において、フロントエンドからバックエンドまで、開発工程全体に精通していることを指します。

具体的には、ユーザーに直接見える部分を構築する「フロントエンド」、データ処理やビジネスロジックを担う「バックエンド」、さらにサーバーやネットワークといったインフラ領域にまで関わる技術の総称です。

フルスタックのスキルを持つエンジニアは、プロジェクトの多くの側面に対応できるため、特にリソースが限られる環境で重宝されます。

フルスタックエンジニアとは|まとめ

フルスタックエンジニアは、これから非常に有望な職種ですが、なるには相当な勉強と経験が必要だということはお分かり頂けたと思います。

しかし、仮にフルスタックエンジニアになれなくても、そのための勉強は決して無駄にはなりません。複数の言語習得、ネットワークの知識、サーバーの知識、フレームワークの知識、クラウドサービスの知識、どれも重要な知識ばかりだからです。

どれか1つか2つでも身に付ければ普通のプログラマー、システムエンジニアよりは高いスキルを身に付けたといえるでしょう。それはきっと、あなたに新しい道を切り開いてくれます。

仮に転職するにしても、こういったスキルがあれば非常に有利であることはお分かり頂けると思います。

フルスタックエンジニアを目指すのは難しいことですが、そのための努力はあなたに何かをもたらしてくれます。

IT業界は日進月歩で進んで行きますので、常に新しいスキルを求め続ける姿勢が身に付いていることは、それだけで「貴重な人材」と言えるでしょう。

フルスタックエンジニアというのは、そういう意味でも「目指して損はない職種」と言えるのです。